お役立ちコラム

名古屋・栄で実感! 人と街とがともに成長するサステナブルスマートシティ

愛知県名古屋市が策定した「栄地区グランドビジョン」で位置付けられた観光・交流空間のテレビ塔エリアに面し、地下街のセントラルパークからダイレクトにつながっているため、交通アクセスに加えて利便性・回遊性にも優れている街、それが「東桜街区」です。ここでは、ランチタイムに限らず食事を楽しむ人、買い物をする人、本を読む人、ちょっとした腰掛けでモバイルワークをしている人、ドリンクを片手にテーブルを囲んで談笑するグループなど、それぞれの時間を思うままに過ごしているビジネスパーソンの姿をあちらこちらで見かけることができます。今年1月、この場所を訪れて日差しのある外のベンチに座ってしばらく往来を眺めていたのですが、きっと寒暖のない季節になればオープンスペースでも会話を弾ませる人の姿が増えるのだろうと想像させられました。周辺の緑と相まって、オフィスや商業店舗のワーカー、来街者、近隣住民など、ここを利用するすべてのユーザーが居心地のよい時間・空間を感じているのではないでしょうか。

この「東桜街区」は、スマートシティ運用モデルに関する国際標準規格ISO37106(以下略、スマートシティISO)を日本で初めて取得した街区です。今年1月には、レベル4の継続認可を受けました。スマートシティという言葉だけを聞くと、ボタンひとつ、命令ひとつでAIやロボットがなんでも願いを叶えてくれる未来のまちで、どこか無機質なまちを想像しますが、ここで感じる居心地の良さから察すると、どうやらそうではないようです。今ここにあるスマートシティ「東桜街区」でその秘密を探ってみましょう。

街開きから3年、今なお成長し続ける東桜街区

かつて尾張徳川の城下町として発展し、現代の中部経済圏を牽引する名古屋市にあってビジネス街・繁華街の代表格といえば「栄」。テレビ塔(現・中部電力 MIRAI TOWER)がそびえる久屋大通公園を交流の軸として広がるこのまちでは、大小さまざまな再開発・新開発のプロジェクトが進行中で新たなにぎわいも生まれるなど、まちづくりに関心のある人からは目が離せないエリアとなっています。その先駆けともいえる再開発が、2022年1月に竣工した「アーバンネット名古屋ネクスタビル(以下略、ネクスタビル)」を中核とした「東桜街区(開発時名称:名古屋市東区東桜一丁目エリア)」です。全敷地面積は約8,887㎡で、2005年9月に竣工していたオフィスビル「アーバンネット名古屋ビル(以下略、名古屋ビル)」と商業ビル「Blossa」と併せて一体的な整備が行われ、ネクスタビルの竣工により3 棟からなる街区が誕生しました。名古屋ビルとBlossaも、竣工から今年で20年を迎えるというのにまったく古さを感じさせず、街区としての景観にしっかり溶け込み端正な姿を保っています。

-

![]()

周囲からひときわ高く並ぶネクスタビルと名古屋ビル(写真左の2棟)

実はこの街区、開発当初に掲げたコンセプト「タスクやコミュニケーションを時間と空間の制約から解放し、新たな発見と創造を生み出す場」を街開き後の運営・管理にも引き継ぎ、時代とともに刻々と変化するユーザーニーズに応えられるよう、今も常に最先端のICTを導入しながらデータドリブンで改善サイクルを回し続けているという特徴があります。街区内のさまざまな地点、さまざまな活動シーンで蓄積されるデータを取得し、利用者の声と照らし合わせながら既存の価値改善やサービス向上、新価値創造に日々努めているからこそ、この街区を利用するユーザーはいつ来ても新鮮で快適な気分が味わえるというわけです。

東桜街区は広義でいえば、栄周辺のエリア連携を意識したサステナブルなまちづくりの体現であり、当社の属するNTTアーバンソリューションズグループが推進するロードマップでいえば、“成長し続ける街”の最初のモデルケースに当たります。現地で運営・管理を担っているのは、ほかでもない当社東海事業部のメンバーたち。現在どのように取り組んで、“成長し続ける街”を体現させているのか、知見豊富な彼らにマネジメントの実状を聞いてみました。

人がいて街が育つ、街に参加して人が育つ

東海事業部のメンバー

(写真左から:花井、板橋、永尾、蟹澤、野田)

東桜街区では、開発コンセプトを反映した4つのビジョンのもと、ステークホルダーに対応したKPIを設定/モニタリングし、単年度ごとでは進捗を反映した細かな改善を実施。さらに、3年ごとの周期では大幅な運用見直しを図っていくというのが大まかな改善/新価値創造サイクルになるそうです。ユーザーに対する提供価値ともいえる、あるべき4つのビジョンが以下の項目になります。

(1)時間と空間の制約からの解放

(2)新たな発見と創造

(3)安心・安全

(4)環境負荷低減

この4つを将来にわたって叶えるために選択しているのが、国際標準規格のスマートシティISOです。東桜街区はまち開きの時点で、日本初となるレベル3を取得。2023年には世界で2例目となるレベル4を取得し、今年1月の継続審査では見事、認証機関からレベル4の継続が認められました。改善/新価値創造に関するプロセスが着実に根付いていることが、世界的な評価で証明されたということになります。

永尾は、このプロセスで欠かせないのが「利用者の声」だといいます。

「ICTツールや設備、ビル内で行われる各種イベントにしても、蓄積データだけでは実態がつかみにくく、その良し悪しの判断はできません。ユーザーが実際に利用された主観がとても大切です。使い勝手の良いところ、不便なところ、もう少し足りない点などのご意見をいただき、次の改善に向けたアクションを導き出していこうという趣旨で、来街者やテナントのみなさまにアンケートを年間10回前後お願いしています」とのこと。では、それぞれ4つのビジョンをどのように実現しているかを聞いてみました。

(1)時間と空間の制約からの解放

野田:2023年度に名古屋ビルのセキュリティを見直し、セキュリティカードをリフレッシュすることで、ネクスタビルにあるワーカーズラウンジ、スカイテラスといったテナントさま専用施設を、名古屋ビルのほぼ全てのワーカーにも、お使いいただけるようにしました。ネクスタビルで運用しているABW(Activity Based Working:仕事内容や気分に合わせて時間や場所を自由に選択できる働き方)の利便性を、街区で過ごすワーカー全体で享受できるように拡張したという形になります。

-

![]()

窓辺に緑が映えるワーカーズラウンジ -

![]()

名古屋のまちが一望できるスカイテラス

板橋:ネクスタビルのテナントさまに関しては、入館時に必要なセキュリティカードに入居フロア情報が登録されています。エレベーターホールの手前に設置されたセンサにカードをかざすと、行き先階に最適なエレベーターがどれなのかが案内されますので、待ち時間のストレスがありません。最初は利用面でとまどいの声が聞かれましたが、今は不満寄りの声はなくなっています。コロナ禍が落ち着いてきて出社率が上がり、利用者は増えたもののエレベーターホールでの待ち時間は変わっていないというデータ測定結果も得られていますので、概ねスムーズに満足して利用されていると考えています。

顔認証またはカード認証で最適な案内をするスマートエレベーター

(2)新たな発見と創造

蟹澤:運営とユーザーをつなぐメディアとして、スマートフォンアプリ「tocoto」を街区で運用しています。これまでビルに関するお知らせやイベント情報などはメールなどにより総務担当者様経由で個々の社員へ周知していただくなど余計な稼働をお願いすることになっておりましたが、「tocoto」を使うことで個々の社員へ直接情報を届けることができます。

ビル管理者からの発信だけでなく、商業テナントさまから店舗情報やクーポンを発信することもできます。ただ、活用できている店舗と操作方法がわからず活用できていない店舗の差があるため、現在は私たちが取りまとめて発信を行いつつ、操作方法のレクチャーや操作画面の機能改善にも努めています。

また、「tocoto」には気づき投稿機能があり、利用者はアプリを介して施設に関する意見をビル管理者に対して発信することができます。「tocoto」のおかげで、ユーザーと双方向のコミュニケーションが成立しているといえるのかもしれません。

人のつながりをつくっていくという観点でいえば、今年度から久屋大通公園の周辺を清掃することを始めています。参加者はオフィスのみなさまが中心ですが、それこそ「tocoto」ユーザー同士が交流する機会にもなっていくことを期待しています。栄のまちに思い入れをもつ人はたくさんいらっしゃいますので、将来的には、地域のみなさま

と連携して一緒に清掃をするといったことができれば、この街区の社会価値も相対的に向上できるのではないでしょうか。そうした施策を「tocoto」や館内サイネージを通じて発信していきたいですね。

-

![]()

館内の告知や商業施設のクーポンがプッシュ配信でもらえる「tocoto」 -

![]()

「tocoto」の画面イメージ:ユーザーは右の「気づき投稿」からビルへ意見を発信できる

(3)安心・安全

蟹澤:「tocoto」にはテナント専用に入居者ログイン機能がありまして。アプリは一般ユーザーでも使えますが、テナントさまに関しては特別なパスワードでログインしていただくと、トイレの利用状況や各共用スペースの混雑状況がスマホで閲覧可能になります。密な場所を避けながら施設を利用することができて安心です。

オフィスフロアのサイネージからもトイレの利用状況は把握できる

板橋:「tocoto」のダウンロード数は年度ごと1,000単位で順調に利用数も増えてきていて、現在4,000を超えました。避難経路やAEDの情報なども「tocoto」に掲載し、災害時には館内サイネージとも連動させながら、街区内にいるみなさまが安心して過ごせるような備えを整えています。

花井:街区内には無線通信によって駆動するロボットが2体あります。1体は警備ロボットで、ネクスタビルと名古屋ビルの各階を365日、エレベーターで移動しながら定期的に自動巡回しています。もう1体は清掃ロボット。こちらは夜間、ネクスタビルのみになりますが、各階を自動巡回しています。エレベーターで人との乗り合わせによって障害検知で止まったり、地図データとロボットの座標ズレで止まったりというトラブルが当初は月10件くらいありました。プログラムを改良したり、アラートを付けたり、細かな改良を加えていった結果、現在はトラブルが月1件あるかないかくらいの精度になり、定稼働に入ってきたという実感があります。

左)警備ロボット 右)清掃ロボット

(4)環境負荷低減

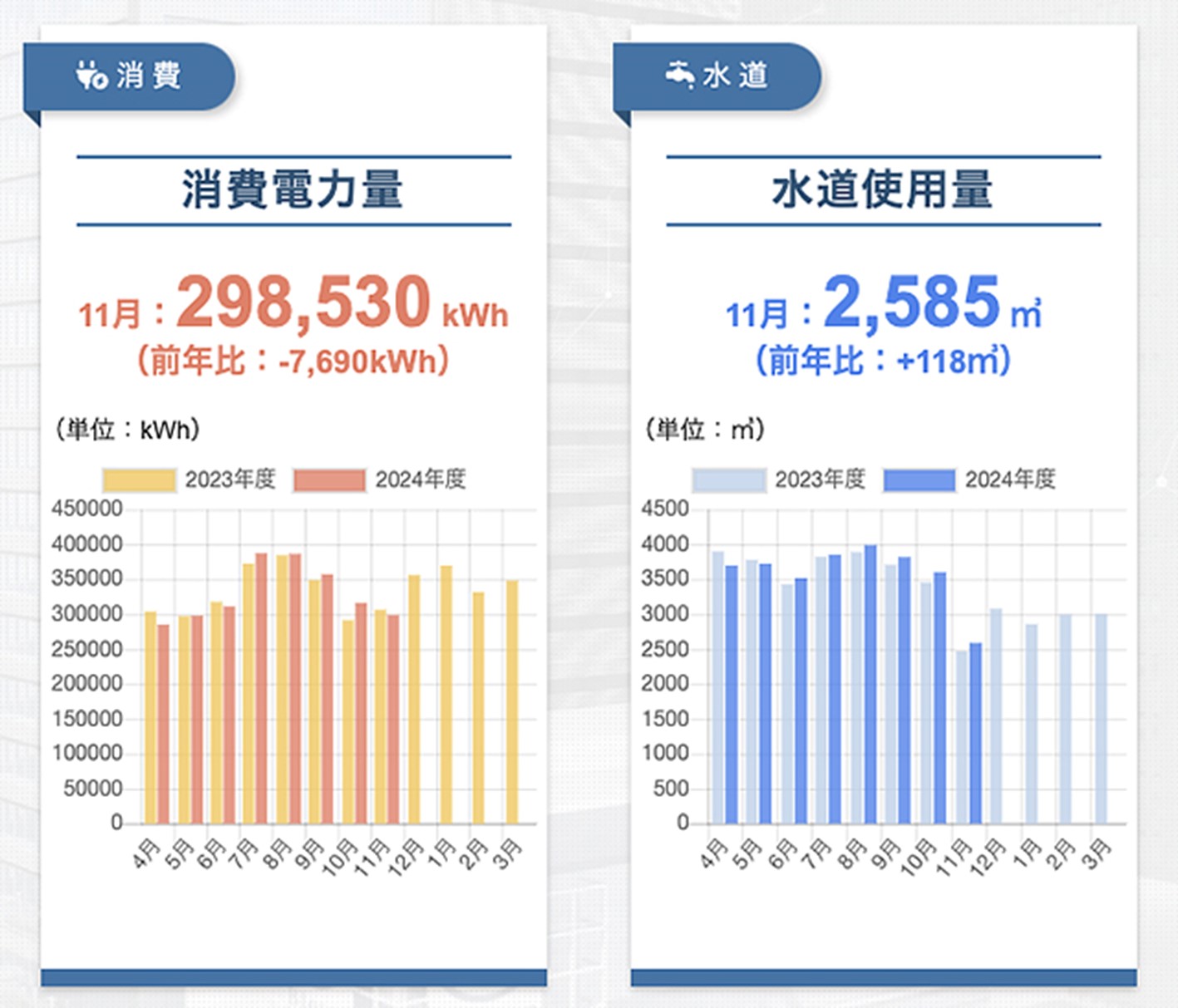

花井:BEMS(Building and Energy Management System:ビルエネルギー管理システム)などで取れているデータを東桜街区のページで情報公開しています。また、ネクスタビルのサイネージの方でもデータをビジュアルで公開しており、利用者のみなさまにビルで使っているエネルギーや、水道使用量などをお示ししています。特にゴミの排出量に関しては、ビルテナントごとの内訳をつくって、各々の総務さまへ各月レポートの形でお届けしています。ESG経営(環境・社会・ガバナンスの3つの軸で持続的な企業価値の向上を図っていく経営スタイル)が当然になっている企業さまには有効なデータとして活用されているのではないでしょうか。

Blossaの公式サイトで公開している街区のパフォーマンスデータ

板橋:街区の飲食店を対象に、来店予測に基づく仕入れの適正化によってフードロスを抑制するという試みを行いました。仮想空間上に再現した飲食店の稼働に対してAIに仕入れを予測判断させるという、デジタルツインの実証実験です。この試みでは、長年の経験則をもつ店長さまとAIの仕入れ判断がほぼ一致したということで、経験の浅い人でも適正な仕入れが可能という有効性が実証されました。ほかにも、この街区で行われる実証実験の結果は、すべて当社グループにフィードバックしていますので、将来のサービス商用化に向けて弾みになっていると考えています。

現場の話を聞いていると、スマートシティとは、その街で働く人、集まる人、携わる人、みんなが積極的に関わりあって一緒に育っていく、それを支えるデジタルツールも一緒に成長する街というイメージが湧いてきます。居心地の良さは、エリア特性や空間の良さ、デジタルツールで決して成り立つものではありません。そこに人がいるから成り立つのでしょう。「ひと中心」であることがスマートシティの大事な要点なのですかと聞いてみると、「まさに」と野田。続けて、「ネクスタビルをつくる際に、つくってからも街区として一体的に運営したいという思いがありました。もともと名古屋ビルの敷地でなにもなかった地上の空間を、人が集う場所として「会所」と名付けて整備をしました。物理的に地下でもつながっているのですが、ここは単なる通路ではなく、コミュケーションを誘発する、交流する場と捉えています」と語ってくれました。そうした場を街区のセンターに配置していること自体、開発思想をシンボリックに表しているのでしょう。冒頭、腰掛けたベンチで感じた居心地の良さは、意外と間違ってなかったようです。

名古屋ビルにある東海事業部のオフィスは、これまで当コラムで紹介した本社やダウンロード資料コーナー(※1)の「お役立ちレポート(SDGs×OFFICE-サステナブル社会の実現に貢献するオフィスづくり-)」で紹介した関西事業部と同様にモデルオフィスとなっています。街区のビルに入居するテナントさまからレイアウト変更の参考にしたいと要望があれば、今から見学にいらっしゃいませんかと気軽に声をかけてご案内するそうです。

デジタルツールやロボットが人手の足りないところを補助し、過度な稼働も省力化する一方で、人対人はより親密な関係性を築いていくというのが、本当のスマートシティらしさなのかもしれません。

ビルの合間にある「会所」の空間