お役立ちコラム

2025年03月18日

大規模災害時の水・食料品を適正に備蓄できていますか

2024年1月1日に発生した能登半島地震のように大規模で広範囲な災害の場合はライフラインの復旧に時間が掛かり、物資の調達がままならなくなるため、水・食料品の備蓄は企業防災の中でも大きな課題となります。内閣府(防災担当)が同年7月に改正した「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」によると、その備蓄量の目安は、職場待機のために従来通りの「3日分」としながらも、同時に3日分以上の備蓄についても検討するようすべての事業者に促しています。ただし、十分な量を確保しておけばそれでよいという話でもありません。職場での待機や避難生活が長引くほど、炭水化物が中心の食生活になってしまい、たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維の不足から、心身不良を抱えがちになることが多くの文献で指摘されています。高齢者や食事制限がある慢性疾患を持つ方など、要配慮者の従業員がいる場合には、食料の対応はさらに難しくなります。従業員の命と健康を守る観点から、災害時の食と栄養の問題は非常に重要だといえるでしょう。

復旧フェーズで異なる水・食料品の質と量

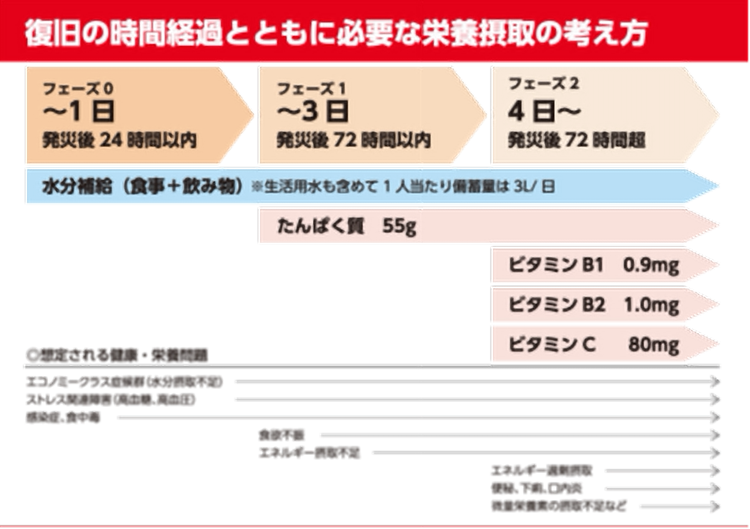

災害時の食事と栄養補給は、復旧段階によって必要とされる内容が大きく異なります。企業防災において、発災から復旧までの段階を考慮した備蓄は、従業員の健康維持と事業継続に不可欠です。段階ごとの考え方、備蓄すべき水・食料品、摂取カロリー量の目安について詳しく説明します。

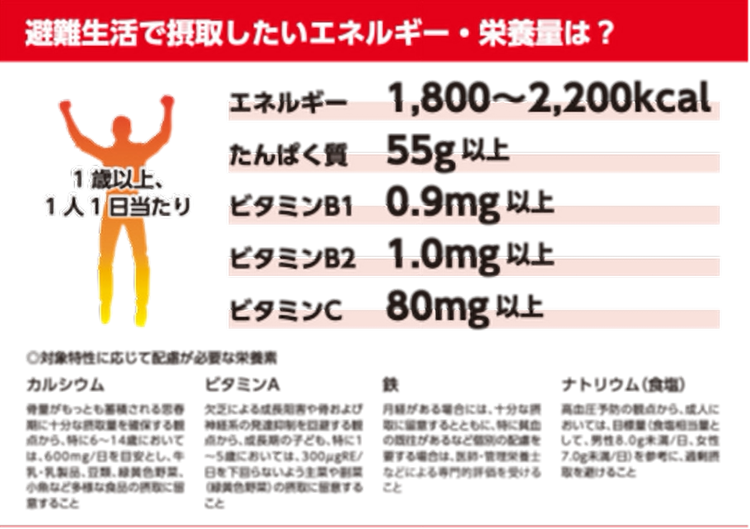

まずは、避難時における食事に必要な栄養量の基準を把握しておきましょう。

※2019.10.10 熊本県水俣保健所 久保彰子氏による市町村セミナー資料「最新の知見に基づいた大規模災害時の栄養・食生活支援活動の体制について」を参考に当社 作成

次に、災害復旧の段階と食事・栄養のバランスについて考えます。

発災直後からすべての栄養素を満たす食事を提供するのは難しいものの、復旧段階が進むにつれて均質的な食事の提供が続くことによる食欲不振や体調不良、ストレスの増加が懸念されます。従業員の人数と特性(年齢、性別、アレルギー、持病など)を考慮し、できる限り、復旧段階を考慮に入れた水・食料品が確保できるよう備蓄管理を見直しましょう。

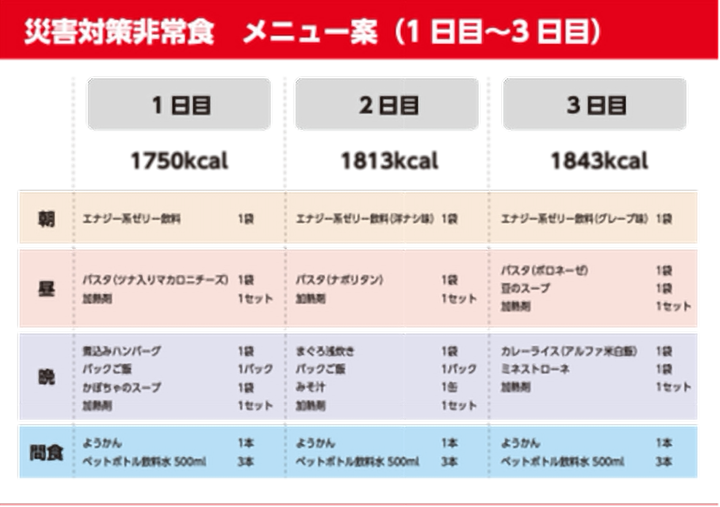

以下、 参考として避難所における必要な栄養量の例を示します。

※令和2~3年度厚生労働行政推進調査事業費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業「大規模災害時における避難所等での適切な食事の提供に関する研究(研究代表者:須藤紀子)」の付帯資料「新しい『避難所における栄養の参照量』Q&A」 を参考に当社作成

上記をふまえて、6日分のメニューを考えてみました。

非常食の備蓄管理を見直す際の参考にしてみてください。

・各食とも保存期間5年以上の商品を選定。

・1~3日目は全体カロリー高め、朝食はゼリータイプのメニューとしました。

・4日目以降は栄養バランスに配慮して野菜ジュース・乾燥野菜をプラス。

・間食のようかん・ビスケットはカロリー補給と甘味による気分転換を目的とするものです。

・掲載の水は水分補給の飲料用としてのみ。手洗い用などの生活用水は含んでいません。

・加熱剤は少量の水で発熱するもので、レトルト食品(パウチ・缶詰)を温めるために使用。

・メニューのほか、カセットコンロとガスボンベ、簡易食器、ラップ、ポリ袋なども備蓄しておくと、温かい食事や調理の幅が広がります。食品の加熱は殺菌として有効ですし、温かい食事は精神的な安定にもつながります。

要配慮者については、日常業務の中で必要な物資を申請してもらい、極力寄り添える体制づくりが望ましいと考えます。

★ 食における要配慮者:CHECTP(チェクトピー)以下、6類型の頭文字

Child(乳幼児)

Handicapped(障がい者)

Elderly people(高齢者)

Chronically ill(食物アレルギーも含めた慢性疾患患者)

Tourist(日本語がわからない外国人、ムスリムやベジタリアンなど食のタブーがある人)

Pregnant woman(妊婦)

「日本では、メタボリックシンドローム予備群まで入れれば、国民の3人に1人が『普通の食事』 が食べられず、何らかの栄養調整や、ミキサー食のような食形態のコントロールが必要」と有識者の指摘があります。

在庫適正化のために知っておくべき課題と対策

上記のことから、「防災備蓄品」の中でも特に、従業員の衛生面と健康面の命綱となる、 水・食料品は常備する必要があります。しかし、在庫量が多くなるほど、その入れ替え時期になると主に以下 2つの課題が多く聞かれます。

(1)メーカー欠品が多く予定した発注ができない

(2)入れ替えのために処分する在庫がさばききれない

それぞれの課題が生まれる背景と、その対策について考えてみました。

●課題(1)メーカー欠品

大規模災害が発生すると、全国的に水・食料品の需要が急増します。これにより、メーカーの生産能力を超え、欠品が発生しやすくなります。特に、保存期間が長く、防災備蓄品として一般的な商品(例:長期保存水、乾パン、アルファ米など)は、需要集中の影響を受けやすくなります。また、メーカー自身および流通経路が被災したり、パンデミック、戦争などの影響による原材料の調達難、製造ラインの停止、物流の混乱が発生したり、さまざまな要因でメーカーの供給体制が一時的に脆弱化することがあります。

さらに 、平時であっても、防災意識の高まりや企業のBCP(事業継続計画)策定の進展により、企業からの防災備蓄品の発注も増加傾向にあります。メーカーは需要予測に基づいて生産計画を立てていますが、予測を超える需要変動に対応しきれない場合があります。

●対策(1)在庫が切れない備蓄サイクルを策定する

定期的にメーカーや卸売業者に連絡を取り、供給状況や在庫状況を確認するようにしましょう。需要が集中する時期(例:災害発生後、年度末など)を避け、早めに発注することで、欠品リスクを軽減できます。入れ替えのための納品に余裕をもって発注するのなら、消費期限の1年前から検討するのが安心です。さらに、欠品した場合に備え、代替となる商品をあらかじめ選定しておきましょう。例えば、水を確保する手段として長期保存水の代わりに、オフィスにミネラルウォーターを常備したり、持ち運び可能な浄水器などを準備したりするとよいです。

●課題(2)在庫の滞留

大量の在庫を抱えている場合、入れ替え作業に多くの時間と労力が必要となります。人手不足や他の業務との兼ね合いで入れ替え作業が滞り、結果として処分する在庫が滞留してしまうことがあります。また、在庫管理システムが整備されていない、目視確認のみで管理しているなど、賞味期限の管理が徹底されていない場合、期限切れの在庫が発生しやすくなります。また、古いものから消費する「先入れ先出し」が徹底されていない場合も、期限切れ在庫の発生につながります。

食品ロスを減らすためフードバンクなどへの寄付を検討する企業も増えていますが、数多ある事業者の中でも大型の受け入れ拠点がある事業者は限られています。在庫処分日が迫り急に問い合わせても、法人からの受け入れは断られるケースもあるようです。

●対策(2)入れ替え作業の計画的な実施

まずは、古いものから消費する「先入れ先出し」を徹底することで、期限切れ在庫の発生を防ぎます。作業手順を明確化し、担当者を決めておきましょう。その際、保管場所のレイアウトを工夫したり、従業員への教育を徹底したりすることが重要です。計画的な在庫の入れ替えを可能とするためには、出口戦略も考えておかなければなりません。産業廃棄物処理業者や食品リサイクル業者と事前に連携し、処分ルートを確保しておきましょう。消費期限に数カ月余裕のあるものは、法人の備蓄品を受け入れ可能なフードバンクにあらかじめ相談しておくのも1つの方法です。コストを低減するために、処分費用やリサイクル方法についても十分に確認してください。その上で、定期的な棚卸と入れ替え作業を計画的に実施することができます。

・・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・・

私たちNTTアーバンバリューサポートでは、復旧フェーズに合わせた水・食料品の備蓄メニューのご提案に加え 、要配慮者に対する別メニューなどもカスタマイズ可能です。水・食料品に限らずあらゆる防災備蓄品の手配から、在庫入れ替えに掛かる搬入・搬出作業までワンストップで対応できますので、煩雑な発注作業にお困りの企業さまはぜひご相談ください。また、在庫入れ替えの際のルールに関するアドバイスや、フードバンクに係る代行手配など、そうした細かなサポートも可能です。

従業員の方々の安全と健康を守るため、防災備蓄品の適正管理はご相談ください。